日本特有の自動車発展史 5

自動車史 キュレーター 清水 榮一

第4章 日本経済の屋台骨、高度成長期に国内基幹産業を支えた自動車産業

第1節 「私は嘘を申しません」、その後にオイル・ショック

戦後11年目1956年度の経済白書に「もはや戦後ではない」と記され、日本人の価値観は、「より大きく」、「より高く」、「より速く」なっていった。1960年、池田首相は「私は嘘を申しません。日本国民の所得を10年間で2倍にします」と声高らかに宣誓したが、まさしく日本は世界に類を見ない高い経済成長を遂げた。

1968年には米国に次ぐ経済大国(GDPベース)となり、特に「いざなぎ景気(1965年~1970年)」は最長の57か月に及んだ。新幹線や高速道路の整備が進み、1964年には東京オリンピックが開催された。

この様な成長要因は主要産業の鉄鋼、化学、電機等の国際競争力が自動車を始め、他の産業に波及効果をもたらした結果だが、その背景には国の政策として、ガット11条国に加盟(1963年)、IMF8条国に移行(1964年)して輸入統制と外資規制を撤廃し、財政投融資と銀行貸付けを強化し、貿易自由化と資本自由化を進めて開放経済に移行した史実に注目したい。

また、企業の戦略として積極的な設備投資と労使一体の労働環境が生産性向上に大きく寄与し、その結果、民間資本の蓄積が進み、個人消費支出も増大した。1967年、日本の人口は1億人に、第一次産業就業者は20%以下になった。自動車生産台数も西ドイツを抜いて米国に次ぎ世界第2位となり、保有台数も1000万台を突破した。

1971年にアメリカのニクソン大統領がドル防衛政策を打出し(ニクソン・ショック)、日本は1973年に変動相場制へ移行した。続いて中東戦争が勃発、石油価格が60%以上も高騰し(オイル・ショック)、自動車販売価格は15%以上も上昇、販売台数は20%以上減少した。

戦後20年間の自動車企業の経営課題は設備投資、増産、原価低減、TQC活動、占有率向上等だったが、初めての減産、損益分岐点の引き下げ、運転資金の調達、更に安全公害対策、省エネ対策等の大転換を迫られた。

第2節 官民協調で資本自由化と安全・環境の対応へ

“資本自由化(1967年及び1971年)に対処する為には官と民の協調が不可欠”との見地から、通産省は「産業構造調査会」を設定(1961年)、「官民の協調方式」を提言して国際競争力拡充に邁進した。

(1)通産省乗用車3グループ化構想(*)

特定産業振興臨時措置法案を3度国会に提出(1963年)。しかし大蔵省、経団連、金融界等から「特振法は独占体制を助長する」、「自主調整こそ理想」との反対が強く、廃案(1964年)。

(*)国産メーカーを①量産車、②特殊車、③ミニカーの3グルー プに分類した支援政策。

(2)業界の再編

通産省を筆頭に日産とプリンスの合併を支えた。日産も設備拡大を必要としていたので、合併比率2.5対1と、日産がプリンスを吸収する形となった。

(3)部品工業の支援

「機械工業振興臨時措置法」の第二次(1961年)と第三次(1966年)を制定して部品工業の量産体制と価格競争力の拡充、業種別の合理化カルテルの強化も促進した。更に高度な電子技術の開発に伴ったデバイスを搭載する必要性に鑑みて、機振法(第三次)が満了に伴い、「電子工業及び機械工業振興臨時措置法」を制定し(1971年)、その後も通信情報を反映した高質な自動車を製造する一助として「特定機械情報産業振興臨時措置法」を1978年に制定した。

(4)安全・公害対応と部品産業の継続支援他

アメリカ社会に於ける自動車の安全性問題に関する連邦自動車安全基準が体系化されたのを受けて日本でも運輸技術審議会の答申に基づいた安全基準が改訂された(1973年、1980年)。また排ガス規制値も世界で最も厳しい基準値を策定した(1975年)。各自動車メーカーは対応に並々ならぬ苦労を伴ったが、この時期の努力と成果はその後、“世界で最も信頼性のある日本車”を産み出す原動力となった。

第3節 自動車メーカーの主な動き

1960年 米国日産設立

1963年 トヨタ自販 マイカー・ローンを開始

1963年 日本グランプリ・レース開催

1964年 新三菱重工業、三菱造船、三菱日本重工が合併して三菱重工業が発足

1966年 日産 プリンス自工と合併

1966年 日産 サニーを発売

1966年 トヨタ カローラを発売

1968年 いすゞと三菱重工が業務提携

1968年 三菱重工 クライスラーと業務提携

1969年 トヨタ自販 輸出累計100万台突破

1970年 三菱自動車工業設立

1971年 いすゞ GMとの資本提携に調印

第4節 藤沢武夫氏の功績

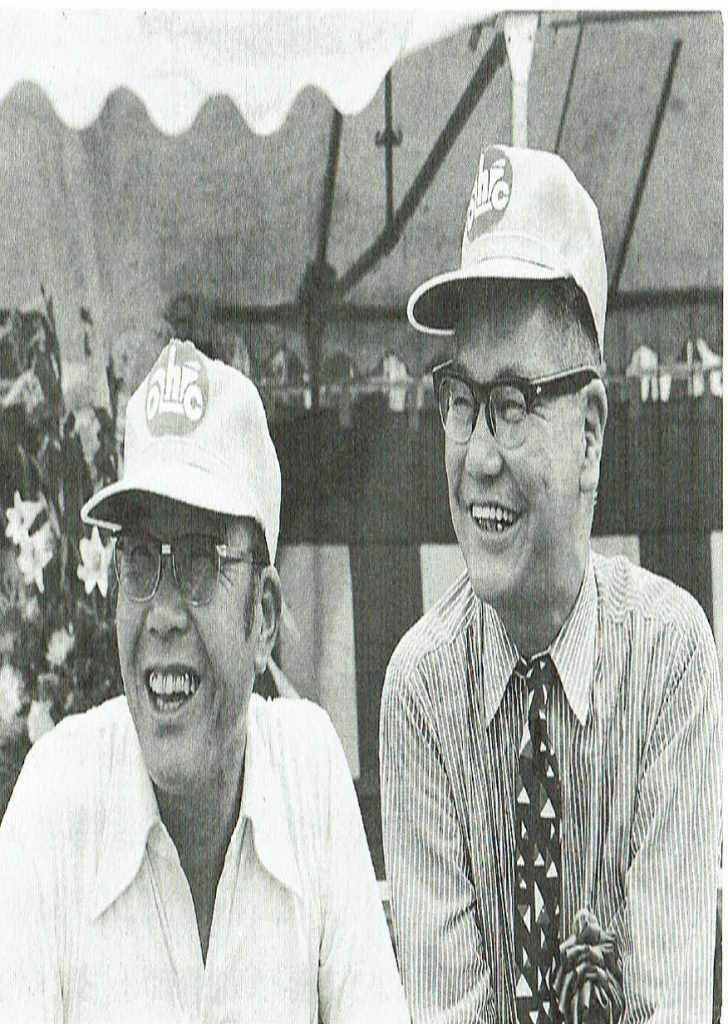

「空冷が良いか水冷が良いかはホンダが決めることではない。決めるのはユーザーだ。ましてや本田宗一郎が決める事ではない」、「いつも手をつないで一緒にいるのを仲良しとは呼ばない。私たちは離れていても、今、この瞬間、相手が何を考え、どうするかが手に取る様に分かる」、「経営者とは、一歩先を照らし、二歩先を語り、三歩先を見つめるものだ」とは藤沢武夫氏の名言である。

ともするとモノ造りを標榜するメーカーにありがちな技術屋の独走を大所高所の視点から未然に回避し、ホンダのバランス経営に邁進。今尚、MBAの経営講座にも登場する藤沢氏の功績は極めて偉大だ。

藤沢氏は1934年、鋼材会社に勤めた後、「日本機構研究所」を設立したが戦争の為に閉鎖。その後、福島で製材業を経営していた時に、元中島飛行機の社員で当時、通産省の竹島弘技官が本田宗一郎氏に引き合わせた(1949年)。

本田氏から会社の全権を委ねられ主に財務と販売を担当、1952年に専務、1964年に副社長に。1973年に本田宗一郎氏と共にリタイァした。自動車の運転はせず、オペラ、歌舞伎、常磐津等の古典文化に親しんだ。

藤沢氏がホンダに移籍したのは創立から3年目、自社設計のフレームに98cc単気筒エンジンを搭載したドリーム号D型を販売していた。2年後に埼玉県和光市に工場を建設(1951年)、「白いタンクに赤いエンジン」の宣伝フレーズで大ヒットしたカブF型の発売に伴い、全国5000店の自転車店にダイレクト・メールを送付して商品の取扱いを依頼し販売網を構築(1952年)。二輪車の生産台数で日本一に(1955年)。

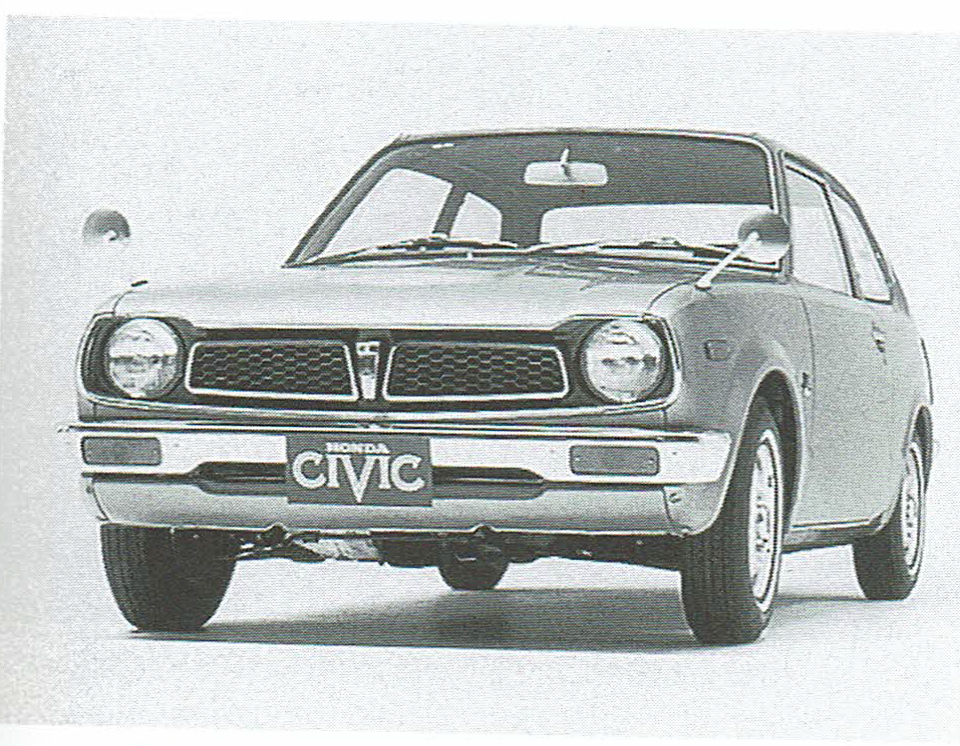

スーパーカブも大ヒット(1958年)、アメリカに現地法人と工場を設立(1959年)、DОHC搭載の軽トラックT360を発売(1963年)、軽自動車ホンダN360を発売(1967年)、CVCC搭載のシビックを発売(1973年)、米国オハイオ州に現地生産工場を建設(1979年)、売上高1兆円に(1980年)、更に今世紀には小型ジェット機、二足歩行ロボット・ASIMO等の分野でも多くの実績を挙げている。

ホンダが二輪車と軽自動車の後に本格的な四輪車市場に参入したのは1973年のシビック投入以降だが、何と本田氏と藤沢氏がリタイァした年でもある。

その後も日本はもとより世界の市場で代表的な存在を続けられる背景には、「先進技術」に加えて本質的な経営上の優れた因子が伝承されていると私は思う。経営者や時代が代わっても軸がぶれない内部統制と経営組織が培われていると思う。

その一例だが、藤沢氏は1956年から4年間に4回も研究部門の組織改革を実行し、組織の力で研究開発が出来る体制にシフトさせ、1960年には研究開発部門を別組織として分離し、個人ではなく集団での能力で生きる道を拓いた。

別の見方をすれば、技術的な権威は本田氏が、企業運営面の権力は藤沢氏が、それぞれ分担し、時に相互に刺激し合い、また「特振法案絶対反対」と社内の総意を結集し真正面から政府に対峙して廃案に漕ぎ付けた(1963年)例も極めて示唆に富んでいる。

ホンダは両氏のリタイァ後も企業文化として、これらの因子をしっかり受け継いでいるのだろう。時代は変わりつつあるが、“この様な軸のぶれない企業文化と経営こそグローバル経営に最も必要な要素”と私は信じて止まない。

第5節 私の日記から

①米国式マーケティングと日本のモータリゼーション

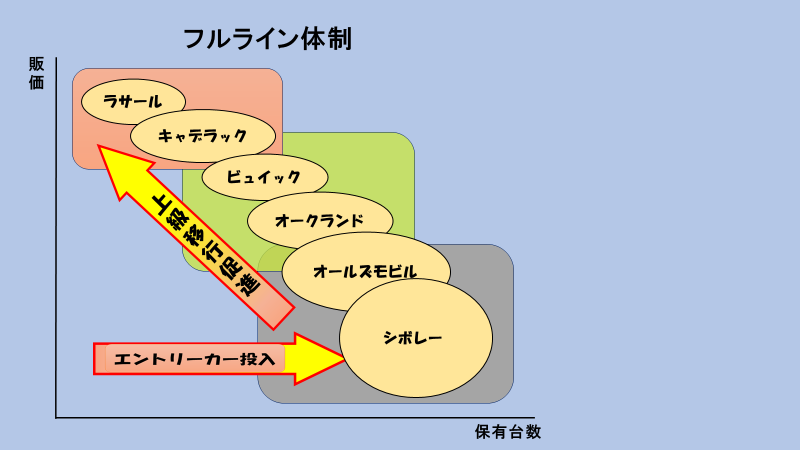

米国では1930年代のモータリゼーション開花期にGMが大衆車のシボレーから高級車のラ・サールに至る「商品ハイラルキー」を築いて上級移行戦略を展開してフォードを抑えトップの座に就いた。

モータリゼーション開花期に大切なのは、いち早くエントリー・カーを投入して新車の保有を増やし、その後に上級移行を図るマーケティング戦略である。お客様が初めて所有する車(エントリー・カー)は超小型車が相応しい。“販売価格は年間国民所得の1.3倍”との理論を先進国の例から学んだ。

日本では1960年代にモータリゼーションが開花し、A社が大衆車のP車を発売、その5年後にB社がS車を発売、A社はP車より僅かに大きなスペックのQ車を発売した。更にその4年後、即ちP車発売9年後にB社がT車を投入した。T車の設計思想や品質は優れていたが、既にエントリー・カー市場は成長期から安定期に入っていた為、T車の販売努力は実り難かった。商品が良くても、投入の機会を逸すると多くのユーザーには普及出来ない一例であろう。

更にその4年後、即ちP車発売9年後にB社がT車を投入した。T車の設計思想や品質は優れていたが、既にエントリー・カー市場は成長期から安定期に入っていた為、T車の販売努力は実り難かった。商品が良くても、投入の機会を逸すると多くのユーザーには普及出来ない一例であろう。

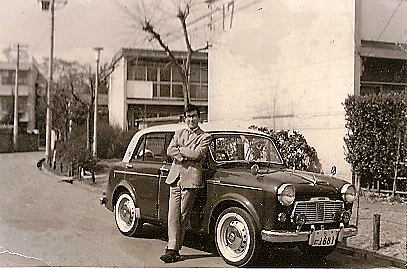

②アルバイトで買った車たち

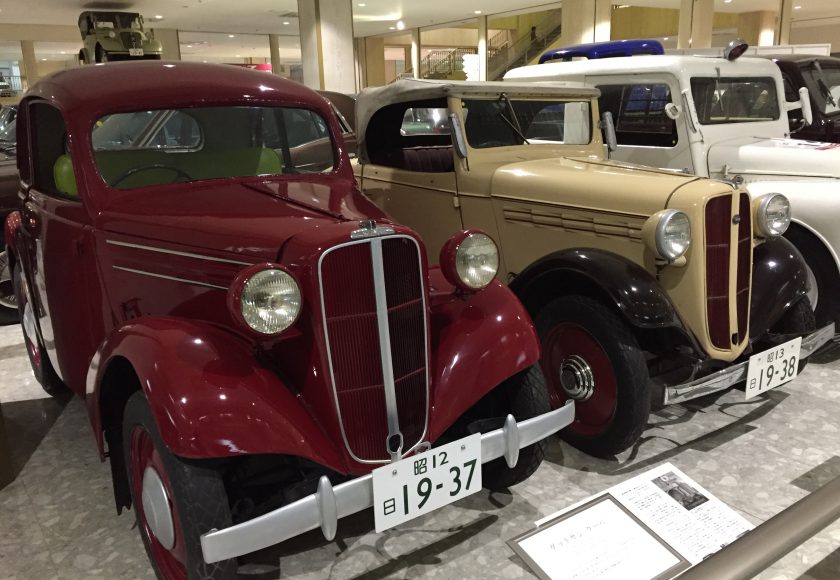

私は大学生の頃、最初の車、ダットサン211を買った。前オーナーが事故でステアリング・シャフトに亀裂を負った後遺症を抱え、フロアーには錆が蔓延していたが、私にはキャデラック同然の“夢の動く個室”であった。その後セドリクに乗り換え、スポーツ・カーではラリーやジム・カーナを愉しんだ。

また、車を通じて社外の人々との交流も盛んになり、とても多くの事を学んだ。レストアーの造詣に深い愛好家と知り合えたお陰でダットサンの復元にも開眼した。オールド・ダットサンは“日本のクルマの原点”が潜む“幼い頃の心の友”だ。

クラウン、オースチン、ブルーバード、スバル、キャロル、マーセデス、フィアット等も所有したが、念願のフォルクス・ワーゲン・ビートルに乗り換えた時は一晩中眠れなかった。

私はこれらのクルマ遍歴を通じて一番、身に着いた事は、それぞれの国々の歴史と自動車メーカー、サプライヤー、販売会社等の活動をそれぞれ比較して車を通じて実感出来たことだ。お陰で後に販売会社の実務を経験したり、リタイヤー後に自動車史キュレーターとして、諸々の角度から研究を深める際に大いに役立っている。

自動車の世界を知るには単に走行性能や機構を極めるだけではなく、その国の歴史・文化・価値観、経済変動、自動車政策、外交・為替推移、競合市場、そして経営者等に関する知識も備えて臨みたい。

次号に続く