アール・デコと自動車のデザイン

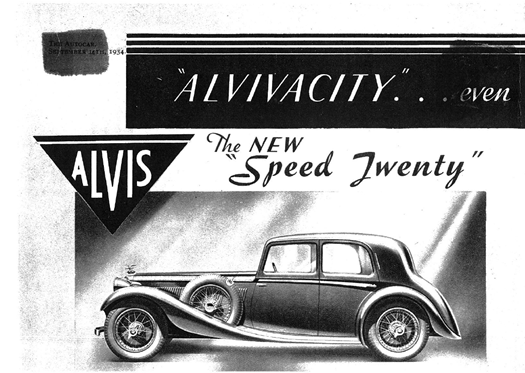

アルヴィススピード20、1935年型

筆者略歴

濱素紀 1927年生まれ、東京都武蔵野市在住

・1953年 東京芸術大学美術学部工芸科鍛金部卒業

・1955年 同工芸計画科修了

自宅に、濱研究室を開催、日本でFRPの成型法を

マスターした初期のひとり。

・1964年から1998年まで東洋大学工学部機械工学科と建築

学科で、デザイン論、美術史などの講座を担当。

・1974年から1998年まで名古屋芸術大学美術学部デザイン科で

FRP成型法 を教える。

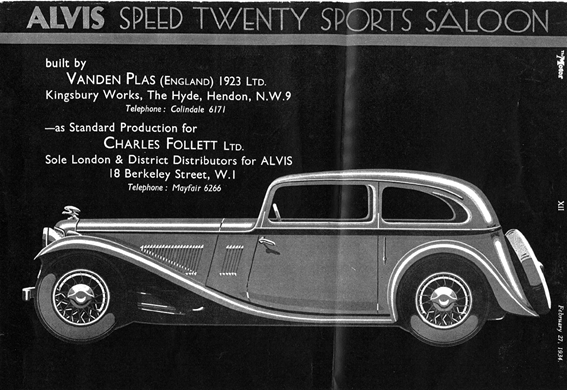

アルヴィススピード20、 1935年型 2ドアスポーツサルーン

2ドアデザインで、屋根からトランクにかけて段がなく、スムーズに流れてよりスマートに見える。

コーチビルダーはヴァンデン・プラ

アルヴィス・スピード20は以前に解説した、シングルオーバーヘッドカムシャフトを備えた1,5リッター、スーパーチャージャー付エンジンを持つ前輪駆動型のより高級なモデルとして生産されたスポーテイな乗用車である。

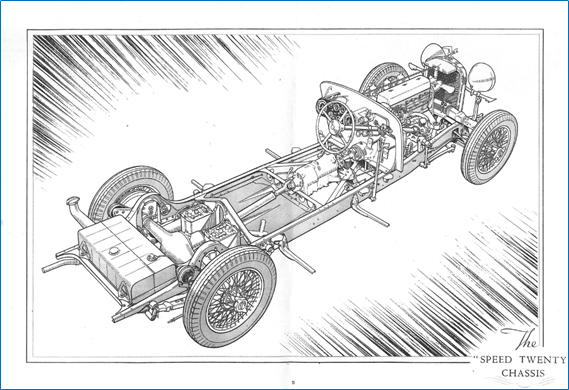

まず最初にアルヴィススピード20の主体であるシャーシの諸元、データから述べる。

出典は英国誌、The Autocar1935年8月30日号と1936年1月号の解説記事、及び1936年1月、アルヴィス社発行のカタログ、「TheSpeed Twenty」からの数値である。

シャーシ構造は伝統的なフロントエンジン、リヤドライブのFR型、ホイールベース、10フィート4インチ(315.0cm)、更に11フィートのロングホイールベースがある。

サスペンションは、当初4輪リジットであったが、1934年から前輪が独立懸架となった。横置きリーフスプリングと下方のウイッシュボーンを組み合わせたものであった。

後輪は一般的な縦置きリーフスプリングで、その長さを長くすることでサスペンションの柔らかさが得られると、カタログで強調している。

また、スプリングのシャックル、キングピンなどの動きの激しい箇所へ細いパイプでオイルを送り、潤滑に留意した機構を備えている。

これはダッシュ下の小さいペダルを踏むと、エンジンルームのオイル溜めのタンクからオイルが送られる作りである。

さらに便利な装置としてフレームにジャッキが作り付けられており、修理の時に容易に車体を持ち上げることが出来る。

ホイールは大型のセンターロックナット1個で着脱出来るもので、タイヤサイズは、5.5×19インチである。

エンジンは直列6気筒、ボア径73mm、ストローク110mm、エンジン容積は2,762CC、(1935/36モデル)OHVという仕様である。

それに3連のSU-HVキャブレターがつけてある。SUのキャブレターはシンプルな構造ながら高性能で調整が容易であり、多連型であっても同調させるのは単純な構造で簡単に出来る。アクセルを戻した時の回転も落ち着きが早い。SUキャブレターは世界各国で多くの車種に使用され、1920年代後半から1970年代後半まで、半世紀の長きにわたって広く活用された.

1980年代に入るとキャブレター仕様車は少なくなり、より精密な電子制御の噴射ポンプにとって代えられるのである。

ギアボックスのほうは、前進4段オールシンクロメッシュ、後進1段となっている。

当時、1930年代半ばにアルヴィス社は、ボディ無しシャシーのみを600(英)ポンドで発売している

走行可能の状態の裸のシャシーと呼ばれ、アルビス社からこの形で供給、発売される。

価格 600英ポンド

20世紀になってヨーロッパ、アメリカの自動車産業は技術、構造、生産性などが完成の域に達し、数多くの製造会社が興り、性能・価格・販売などで競い合うようになった

だがそこには大きく分け二つの生産方式があった。

一つはシャシーの形式を単一型式に整理し、部品の製造は大規模な工法で同一の物を大量に作る。

ボディは社会の需要を大きく区分して、乗用型、貨物型に特化しデザイン性や装飾性よりも、量産の効果で価格を低く抑え、民需の中間層から低所得者層が購入し易いようにする方式である。

これは世界に先駆けてヘンリー・フォードが、T型フォード車を製造する際に流れ作業工法で成功した大量生産方式である。

もういっぽうは、どんな小規模な会社にも設計や工作に凝る人・こだわる人が必ずいて、エンジンのスムーズさや、サスペンションの機構で乗り心地の改善を極めようとする傾向があった。併せてこの新時代に登場した新製品・自動車の外観に、新鮮なスマートさ、華やかなデザインで洒落ようとする余裕も見られ始めた。

これは低価格車から高級車まで一様に浸透した考え方だが、実際にはそれぞれに大きな差があった。

19世紀後半という時代にアールヌーヴォー(新芸術)という名で、渦巻きのような曲線の装飾モチーフが、建築、家具、様々な什器から衣装のファッション、多くの印刷物のデザインまで、フランスを中心にヨーロッパに流行した。しかし20世紀に入って有力な作家の死亡などで急速に勢いを失った。

そこに登場したのがしつこいほどにソフトなアールヌーヴォとは正反対な表情を見せる、アールデコ(装飾主義)と呼ばれる様式である。

呼び名だけではわかり難いが、アールヌーヴォーに対して、直線・平面・直角・円弧 などの極めてシンプルで幾何学図のような単純化された形を表現しようという、運動だった。

工場とか発電所などの新しい工業に直結する建築は旧時代の装飾を完全に剥げ落として、大きな平面を組んだ生産性の高い構成で新時代の動力源の姿を見せ始めていた。

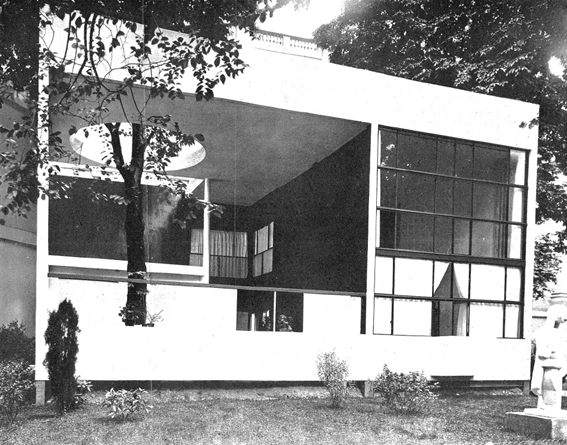

そしてアールデコ様式を決定付ける大イベントが、1925年の4月~11月にかけてパリで開催された現代装飾美術・産業美術国際博覧会、(L‘exposition Internationale des art Decoratifs et Indusutriels Modernes)である。

それは近代工業製品にもデザイン性を考慮しよう、というテーマを高く掲げた催しだった。

そこに展示された、ル・コルビュジェのエスプリヌーヴォー(新精神)館はまさにこの博覧会の主旨を現わした建築作品である。

大きい真っ平らな壁面、それらを直角に組んで箱の形を作り、壁と同じ面の大きい窓、こともあろうに屋根を丸く大きく切り抜き、中庭に植えた木の枝をそこから高く伸ばす、という意表を突いたデザインを見せた。“住宅は住むための機械である”とコルビュジェは提唱したが、この全く隙のない、しかしおおらかな構成は100年を経ようとしている現代でも、新鮮な同じ緊張感を覚えるのである。

1930年代には大容量で大出力のガソリンエンジンの完成により、陸上、水上、そして大空を高速で飛び抜ける、速度記録に挑む者が次々と現れた。

マルコム・キャンベルはロールスロイス製12気筒の航空機エンジンを載せた速度記録車を作り276.8マイル・時(約445km/h 1935年3月ディトナ・ビーチでの記録)という驚くべき数値を打ち出した。

スコット・ペインはネピア航空機エンジンを積んだスピード記録用ボートで非公式ながら177.185キロ時の高速を出した。

これは1934年、9月18日のイギリスの新聞、Evening Standardの記事である。

記録は、おそらく正確な速度測定が行われなかった為、非公認記録となってしまった。

陸上と水上で速度を競うのは大地や水面に対する抵抗を逃れられない不利な面があるが、一方空を飛ぶ飛行機は全く別の世界にいた。

1903年に人類は初めて機械の力で空に浮いたが、10数年のうちに動力であるエンジンと空を切り裂く機体は非常な進歩を遂げた。

それに追い打ちをかけて、飛行機は第1次世界大戦に、空対空、空対地への有効な武器として登場し、まったく新しい戦術が生まれた。

戦後数年を経ないうちに飛行機の性能、最高速度が上がりそれを競うシュナイダーカップレースというのが出来た。

これにはイギリスのスーパーマリン社が1931年にS-6B型という改良型モデルで547キロ時を出し優勝とした。しかも同じ年に655.7キロ/時の世界記録を打ち立てた。

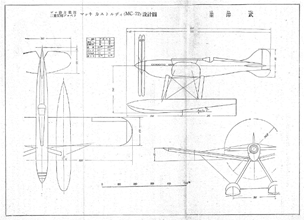

シュナイダーカップを争うもう一つの雄はイタリアのマッキ・カストルディ、MC72である。

これはフィアット社製V型12気筒、3000馬力を2基縦に配置し、2重反転プロペラという精密な機構を持って、1934年に709.208キロ時の世界記録を打ち立てた。

イタリアのマッキ・カストルディ、MC72。1933年4月に撮影された機体

縦2列にエンジンを2基配置したため、機首が長い。

シュナイダーカップを争う飛行機はみな水上機である。

これはその時代にこの高速機を離陸、着陸させられる長い滑走路が整備された飛行場はなく、湖水のような、静かで長い水面を利用するよりほかに方法がなかった為である。

ところが、1934年にフランスのコードロンC460は、細い川魚のような小型でスマートな形の機体にルノー製6気筒310馬力という小出力のエンジンを付け、地上機で505.85キロ時の記録を出した。

翼巾6.75m胴体長7.125mという小さな機体

人類は陸上、水上、空中、移動するのに経験したことも無かったスピードを体験した。だが同時に高速には非常に大きい空気抵抗があることを知った。

エンジニアやデザイナー達は、動くボディの形は、受ける風をスムーズにに流してやれば良いという事に気付いた。

それは数千馬力の強大なエンジンを持った機体を誇示するシュナイダーカップレーサーではなく、山奥の清流を目にも止まらない速さですり抜けていく川魚の様な、コードロンのスリムなデザインが非常に新鮮にみえた。

それをストリームライン(stream line)と呼び、日本語で流線形と訳されたのが、1935年頃のことだろう。

アルビス スピード・20,1936年発行のカタログ表紙

まさに直訳なのだが、その語感は新しく時代が変わったような新鮮味があった。流線形のスマートさは風に直接抵抗する乗り物の形だけではなく、その新しさがファッションとなって生活の中に広まっていった。

動く訳でもないのに、家庭内のさまざまな器具とか、婦人服、帽子、髪型にまでにも及んで流行った。

その傾向は自動車のボディデザインにも影響したのは当然のことである。

ラジエターからボンネットへの形を丸くして、フロントフェンダーのラインを後ろへなだらかに伸ばし、当時のボディデザイナーはさぞかし楽しんで仕事をしたに違いないと思う。一時はそんなボディメーカーが100社以上あった。

リンカン・ゼファー

屋根の上面からトランクリッドにかけて流れるような面が見られる

流線形の極みの様なスタイル、ヘッドライトをラジエータグリルの中に入れてしまった。

プジョー、1936年型

屋根までも、トランクに格納するに仕掛けを実演している。

当時のヨーロッパの自動車産業には、アメリカのフオードのような単一モデルの大量生産方式は無かったが、それでもイギリスのオースチン、モーリス、フランスのシトロエン、プジョーなどは同じ形式のモデルを数多く作り、価格を下げ、社会の需要に応じていた。 一方、このアルヴィス社のように個性的な設計と精緻な技術、レベル の高いシャシーを高価格で販売するブランドも数多くあった。

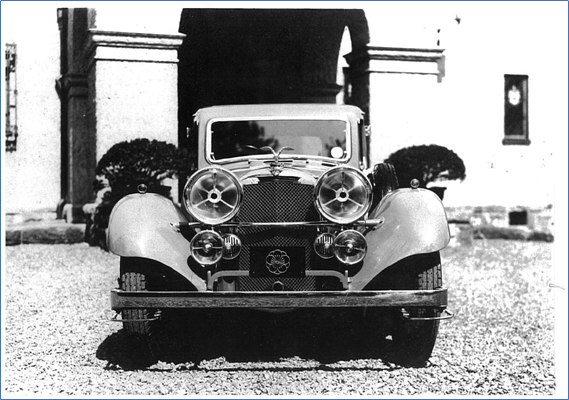

ルヴィススピード20 1935年 4ドアサルーン

これが、本レポートの主人公となる、李健公が購入されたモデルである。

ボディコーチビルダーは、チャールス・ウオース

(1934年9月14日発行誌なかのカタログページより)

それらのボディはハイソサエティの趣味に応えるように、流行の最先端である流線形を取り入れた輪郭線、豊かさを感じる曲面で 作られ、一方無駄な豊満さをエッジを立てて警告した。

1930年の後半は第2次世界大戦が勃発するまでの短い数年間、最も美しいとされる自動車ボディデザインが数多く見られた時代だった。

日本自動車博物館展示車

アルヴィススピード20

現在石川県の日本自動車博物館に展示されているアルヴィススピード20、1935年型はボディメーカーチャールス・ウォースウォース・社製の4ドアサルーンである。

この車をアルヴィス社に発注したのは李健公で、1935年に自身の手元に到着した、と随想に書いておられる。

公は、若い時分から自動車に強い興味を持たれ、ヨーロッパ、アメリカ製の自動車カタログを広く集め、それらを眺めているのが何よりの楽しみと述懐されている。

そして自家用車として購入されたのが、アルヴィススピード20である。好みの内装に仕上げられた、スピード20が手元に到着した時は大変に喜こばれた様子だが、この高性能の走りっぷりを十分に満足するには、日本の道路状況が悪すぎた事を嘆いておられた。

それでもこの車の優れた設計と完成度の高い機構や美しい内装、それに充実した計器盤、ステアリング周りを高く評価され、運転の喜びも伝えておられる。

李健公が購入されたアルヴィススピード20の実際の姿。背景の建築は、公邸で、

戦後、赤坂プリンス旧館となった。ラジエター前面の紋章は、李王家を示すものと思われる

バンパーは、巾が狭く1直線の形で、スマートに見える。

左右に、当時法令で義務付けられていた、ホイールの泥・はね除けの取付金具が見える。

しかし或る事情でこの名車はまもなく公の手を離れ、数年の後には、第2次世界大戦が終わり、日本は最後の敗戦国となった。

日本中のすべての都市を大量の焼夷弾で焼き払おうと計画したアメリカ空軍司令官、カーチス・ルメイの執拗な絨毯爆撃をかわして無事生き残ったスピード20だったが、その後何人かの手を経て、一人の美術家の物となった。

全く奇遇な事に彼は戦前に、濱徳太郎(日本クラシックカークラブ初代会長)が教えていた、私立美術学校の卒業生だった。徳太郎はスピード20のことを知人から聞き、早速オーナーに会いに行った。

恐らくそれは20年を経ての再会だったのだろうが、お互いに記憶があり、思い出を懐かしむ様子だった。夫人も造形家だった。

自宅は山手線の原宿駅の近くにあって、僕は徳太郎と一緒にそこを訪れたことがある。平屋造りで、玄関を入ると直ぐに広いリビングルームがあった。

だがその天井からは無数の細い糸が下がっていて、それぞれに小さな作品が付けてあった。それらは、紙製なのか木製なのか、具体的な形に作ったものではなかったがまさに部屋中に吊し雛が下がっている様子で、真っすぐに2メートルも歩けなかった。

それは部屋を好きに飾る、というより住空間に超現実的な表現をする行為である。効率や機能を先に考えるデザイナーには決して出てこない発想である。

僕は大変興味をそそられ衝撃を受けた。彼の絵画は後に発行された「現代日本美術前衛絵画9」の中にも納められている。(小学館発行 第8巻)

もともとアルヴィスが好きだった徳太郎はこのスピード20を気に入り、譲って貰う事となった。

ラジエター前のバッジは、日本クラシックカークラブのバッジで会員を示す。

ルーカス製の、ドライビングランプは、アルヴィスのもともとのものではない。

李健公が大いなる期待をもってイギリスから取り寄せられたスピード20は、当時から25年もたっていたので塗装は傷み、公が特注された深紅の内装はすでに無くなり、普通シートが張ってあった。特に外形で全く変わっていたのは、ホイールのサイズとタイヤの太さだった。

あの時代に戦前から所持していた車が大きな損傷を受けずにいたので、もう一度使おうと試みるオーナーがメンテナンスで最初に困るのは、バッテリーとタイヤを調達しなければならない事だった。バツテリーはすでに生産されていたが、新品は非常に高価だった。

またスピード20のタイヤは5.5ⅹ19インチだが、20年以上も古いヨーロッパのスポーティセダン等に使えるサイズなどあろう筈もなかった。当時日本に占領軍やその家族が持ち込んでいたアメリカ製中級車の多くが、6.0ⅹ16インチのタイヤを付けていて、既に中古車市場に流通していた。困っていたオーナーは美しいワイヤースポークを全て切断して、真ん中のハブを取り出し、中古のディスクホイールに溶接してそれに合うタイヤを付ける、という苦肉の策を施して走るのだった。

それは美人が格好の良い靴を脱ぎ捨てて、ドタ靴を履いているように見えるのだった。僕は戦後のそんな姿になったクラッシックカーを何台か見たことがあった。このスピード20もまさに同じ状態であった。

それでも徳太郎はこのスピード20を大変気に入り、母富士子が可愛がっていたペルシャ猫の毛並みと同じ色に塗装した。それはボディを明るめのこっくりとした茶色に、前後のフェンダーはこげ茶色に、これで猫の四つの足の先の毛並みと同じ色になった。それはとても感じの良い仕上がりで、徳太郎は登録もないまま、仮ナンバーであちこちへ行って運転を楽しんでいた。

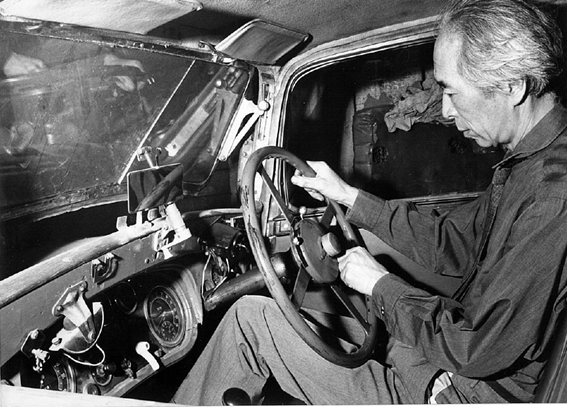

アルビススピード20のドライバーシートに座る濱徳太郎

フロントウインドウは中央のハンドルを回すと、下側が前にせり出て、風が入る。

ハンドルの中央にホーンボタンがあり、その上見える小さいボールは、スロットルとイグニッションの調節である。

ある時はクラシックカーのドライブ会で湘南の方までも出掛けるたりしていた。それでも太いタイヤでは足元が重く見え、ボディ全高も低く、「長靴をはいたペルシャ猫」のままだった。

徳太郎は1970年代に入った頃から体の不調が続き、1975年に他界した。

丁度その頃、このレポートのテーマとなる日本自動車博物館が、富山県小矢部市の実業家で、石黒産業株式会社社長の前田彰三氏の手で設立され、開館したのである。

そして間もなく前田さんは、腹心の部下、博物館の車のすべてを熟知している稲部敏夫さんを伴って、東京の濱宅に来られた。 日本自動車博物館の説明をされ、一度見学をと、僕を招待された。

僕が初めて小矢部市を訪れたのは,1982年ごろである。 博物館の展示は中央の台上にトヨタ2000GTが飾られ、その周りに日本製の車が多数展示され、まさに日本の自動車発達史を示すように多彩に並べられてあった。

外国では既にクラシックと呼ばれるようなジャガー・マークⅧ、ライレーRME、シトロエン11CV等が目についた。

のちに前田さんとのお話のなかで、この博物館の展示は、高級な外国車よりも、日本の戦後復興の中で世の中に尽くした自動車の記憶を残したいという思いを聞き、大変感銘を受けたのだった。

それはスマートな流線形でなくとも、大馬力、高性能でなくとも、戦後ようやく始まった自動車産業が懸命の力で世に送り出した、地味な車だった。それはスマートなデザインに仕立てられたヨーロッパのスポーツカーにばかり目を向けていた自分の視野の狭さを気付かされた思いだった。

何度か富山へ伺って前田さんと親しくさせて頂いている間に、博物館の展示車に戦前のヨーロッパ車があったらどうだろうかと、思い始めた。それで徳太郎が気に入っていたスピード20ならば外観は一応オリジナルだから塗装の化粧直しだけで陳列できるのではないか、と考えその話をした。

前田さんも僕の案に賛同されスピード20を博物館に受け入れ下さることになり、一応展示のために無期限にお貸しするという話で落着した。

前田さんは直ちに行動を起こされ、大型トラックでご自身も一緒に濱宅に来られた。

徳太郎没後、粗末なガレージに置かれてたままのスピード20の姿はホコリの汚れこそあれ、ボディに大きなダメージはなかった。

そして小矢部に持ち帰られて直ちにレストア工場に入れられ、前田さんは外観の化粧直しだけではなく、傷んでいたドアの木骨とドア框まで修理し、シートとフロアマットの新調が出来て、さてボディ塗装はどんな色にしたら良いか、と時もおかずに連絡してこられた手際の良さには驚くばかりだった。

僕は徳太郎の蔵書でクラシックカーの写真集や色刷りの図版を数冊持って博物館を訪れた。ボディ修理ができた後でボディ塗装の色を決める話し合いは、本当に楽しい心ときめく時間だった。

しかしこの段階まで、16インチに改造された太いタイヤでボディの背が低くなったことは、如何とも仕方がないことと諦めていた。それでもレストアが終わり、シルバーグレイのボディと黒いフェンダーの仕上がりは落ち着いた風格を見せて、直ちに博物館に展示された。

レストア作業でしばらく慌しかった展示場も平穏な日々を送っていたが、1~2年を経た時、前田さんから突然驚くべき知らせが飛び込んできた。

それは地元の農機具展示会を視察に行かれた前田さんが、或る農機具についていたホイールが、これはアルヴィス・スピード20に近いものではないか、という知らせだった。

それで前田さんはその場でそのホイールとタイヤのセットを5本注文した、ということだった。 いっぽう展示の係員は、自動車の博物館が農機具を持っていないのに、何故5個も必要なのか理解出来ない様子だったと、前田さんはおかしそうに笑っておられた。

また高級なクラシックカーのホイールはワイヤースポークを保護する為に、円盤状のカバーを付ける事がある。 幸運な事に徳太郎のガレージ内に、オリジナルのカバーが残されていた。 博物館で改造され、サイズアップされたホイールにピッタリと合い、オリジナルのセンターロックのナットで押さえ、見た目が大変良くなった。

ホイール径が3インチ大きくなったので、ボディの全高は4センチばかり増した為、少しばかり背が高くなり、タイヤも細くなった結果、足元がスッキリとスマートに見えるようになった。 これは車も人も同じようで、履いている靴のデザインやマッチングの具合で、こんなに印象が違うものかと考えさせられたものだ。

日本近代史の一つのポイントとして、数奇な運命に翻弄された1台の英国車、アルビススピード20がようやく安住の地を見つけた、いきさつなのである。

日本自動車博物館の手で、レストア・全塗装・バンパーメッキなどが完成し、オリジナルサイズ(に近い)のホイールと・タイヤを履いた状態である。

次回に続く